教育及新增學術範疇的優秀研究

本校於二零一五年QS世界大學學科排名中,在教育領域位列亞洲第三、全球十五。二零一五年六月底,研究資助局公布二零一五至一六年度研究資助申請結果,本校在教育領域的領先地位再度獲得確認;本校共有四十七個項目成功取得研究資助,總額為二千五百五十萬港元,資助額較上年度增加百分之四十。

「教育」範疇方面,本地大學共有四十二個研究項目獲得資助,其中三十五個獲優配研究金及七個獲傑出青年學者計劃資助。前者本校佔十六個,後者則佔三個,合共十九個項目,獲取一千零三十萬港元,佔整體資助額百分之四十七。本校在「教育」範疇獲資助的項目及金額,一如去年,位列第一。同時,本校在其他學科範疇的表現亦不遑多讓。在「心理及語言學」範疇,本校合共取得七百九十萬港元資助(包括六個獲優配研究金資助共四百二十萬港元的項目,以及五個獲傑出青年學者計劃資助共三百七十萬港元的項目;後者佔傑出青年學者計劃總撥款額百分之五十一)。是次公布的申請結果,本校獲資助的項目及金額總數,位列優配研究金次席,更高踞傑出青年學者計劃首位。此外,本校在科學相關範疇亦有突破性表現:「土木工程、測量及建造工程」和「機械、生產及工業工程」兩個學科,共有三個項目獲傑出青年學者計劃撥出總額一百五十七萬港元資助。

在最新公布的二零一四年研究評審工作結果中,本校於教育及社會科學方面的研究項目,有百分之七十獲專家評審小組評為二星級(達國際水平)、三星級(達國際卓越水平)及四星級(達世界領先水平),顯示我們的研究已達至,甚或高於國際水準,並具有環球影響力。而本校於心理學及政治學這兩個新研究範疇的表現,亦與本地其他大學不相伯仲。

知識轉移倡議

本校的知識轉移策略旨在鼓勵學術部門及員工積極參與知識轉移活動,從而增強研究影響力。為協助他們的工作,同時為本校訂定保護知識產權、專利及產品牌照申請的政策細則,本校於二零一四年七月成立知識轉移小組,隸屬研究與發展事務處。同時,不少知識轉移活動亦正在進行,包括:利用印刷、電子及新媒體,以及舉辦專業發展課程、本地及國際會議、研討會、工作坊等各類不同溝通平台,把研究結果廣傳。部分研究項目的知識轉移影響如下:

賽馬會悅學計劃

由冼權鋒教授帶領的「賽馬會悅學計劃」(簡稱悅學計劃)為期三年,於二零一三至一六年間為多所學校提供支援,協助他們加強融合教育發展。計劃內容包括提供到校教師支援,以及安排關於處理過度活躍症及智力障礙學生的師資培訓課程及家長講座。計劃如今已運作兩年,預計完結時將有二十四所學校獲深度校本支援,另有一百二十所學校獲悅學計劃團隊的顧問服務,令約四千五百名有特殊學習需要的學生(大部分有過度活躍症及智力障礙)受惠。

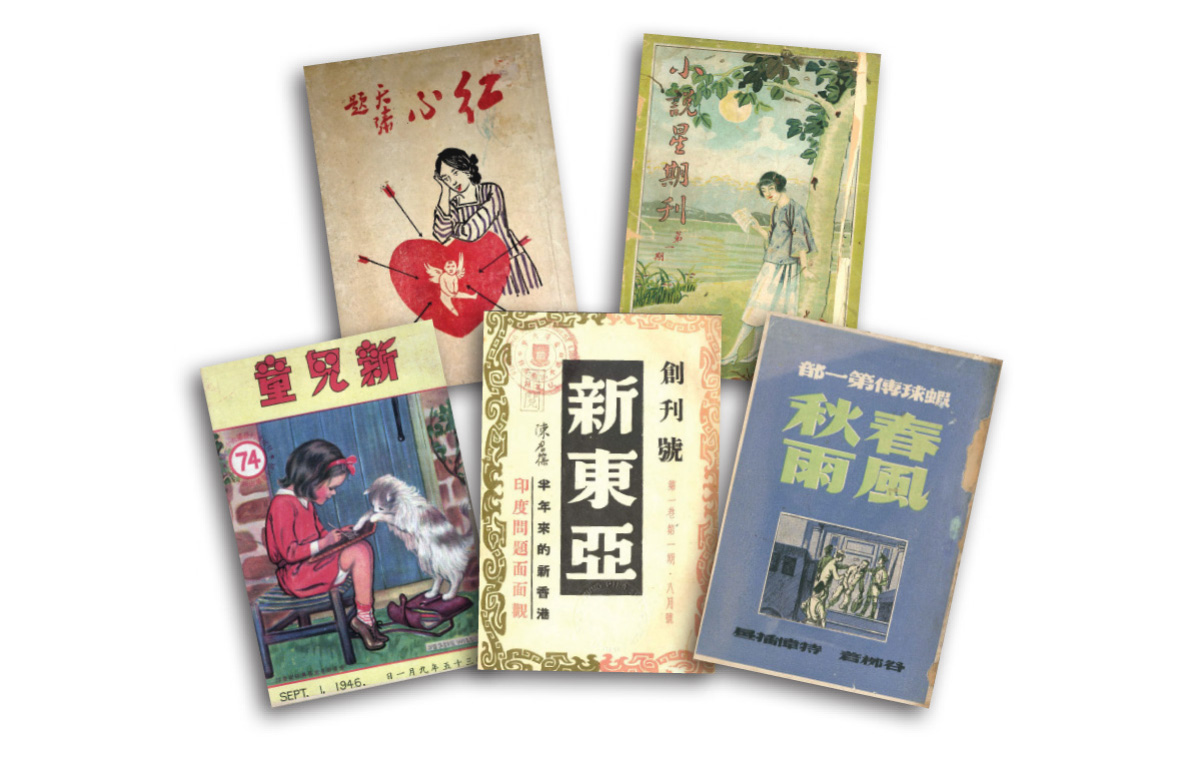

《香港文學大系一九一九 ─ 一九四九》

鑑於香港文學一向缺乏具全面代表性的選集,本研究項目於二零一一年開展,由本校陳國球教授任總主編,陳智德博士任副總主編。這套叢書屢獲殊榮,包括由中國政府設立的國家出版基金資助,並獲第八屆香港書獎(二零一五年)。叢書亦廣受傳媒注意,報章(如:《明報》、《星島日報》、《中國日報》及《南華早報》)、雜誌(如:《香港文學》)、電子傳媒(如:香港電台及鳳凰衛視),以及新媒體(如:主場新聞及中國作家網)均有報道。相關的公開講座亦已於二零一四年舉行;展望二零一六年,將有多場為本地學校舉辦的研討會,探討如何應用本叢書於文學教學方面。

少數族裔學生福祉研究

由袁月梅博士帶領的計劃:「學習經驗、自我認同及靈性:關於香港不同文化背景學生的研究」,集中研究不同類別學生的學習經歷。研究對象包括:少數族裔學生(印巴裔及尼泊爾裔)、跨境學童、來自內地的新移民,以及香港主流學生。是項研究向政府提供有需要推出新課程的實證,讓青少年在公平社會中得到正面發展。初期研究結果已於二零一四年中記者會上公佈,並獲十家本地報章及電台節目,以及國際電視網絡半島電視台報道,所有報道均指出了解少數族裔人士的重要性。此外,袁博士亦安排了十二場以學校為本的反饋會,與前線教師、政策制定者及課程發展主任等交流;另有其他發佈途徑,包括:研討會、講座、課程、電視講座,以及學生自主實踐計劃。

本校對社會影響深遠的研究項目眾多,上述例子僅為一鱗半爪。過去一年,共有一萬二千七百三十三所學校參與本校的知識轉移活動,合共七千零三十五位校長、五萬七千二百六十七名教師,以及五十五萬名學生受惠。*

培育年輕研究人員 發展多元學科研究

校長獎項其中的傑出研究獎,設立於二零一一至一二年度,目的乃為表彰個別學術人員或團隊優越的研究表現,並認同、鼓勵及嘉許其傑出研究為社會帶來的重大效益。卓越研究獎及青年學者卓越研究獎則分別用以表揚資深及嶄露頭角的學術人員。

經嚴格甄選後,周基利教授(亞洲及政策研究學系教授)獲卓越研究獎。三名年輕學術人員,包括:何詠基博士(科學與環境學系副教授)、林俊彬博士(幼兒教育學系助理教授)及張曉博士(幼兒教育學系助理教授),同獲青年學者卓越研究獎。

為推動研究發展及跨學科知識交流,本校選出下列重要範疇,鼓勵相關的學術及教學人員發揮個人專長及團隊合作精神,攜手作跨學科研究:

• 教育發展、政策及領導

• 特殊教育及應用心理學

• 幼兒及福利研究

• 社會及政策研究

• 科學教育及環境研究

• 人文學、創意藝術與文化

• 文學及歷史研究

上述範疇的研究結果將具有重大實用價值,可轉化為加強學與教的知識,令教育界及社會獲益。

* 整體受惠人數以參與活動學校數目及人數計算。部分受惠者及學校可能參與多於一項活動。